初診相談

お電話もしくは、メールにて、予約をお取りください。

当院は完全予約制・自費診療制です。

ご不明な点は事前にお問い合わせいただけます。

環境が変わった。職場での人間関係がうまくいかない。

失敗が続いて、自信をなくしている。

毎日がしんどくて、「ただの甘えかも」と自分を責めてしまう。

それは「こころのキャパシティ」がいっぱいになっているサインかもしれません。

適応障害は、「つらい」と感じるあなたの感受性に、こころと身体が正直に反応している状態です。

決して弱さではありません。

どうか、ひとりで抱え込まずに。

あなたの話を、まずはゆっくり聞かせてください。

人間は、誰でも、また、犬や猫のような動物、すべての生き物は、置かれた環境の中で生きています。今の環境、例えば、家庭、学校や職場などの、人間関係や置かれた役割や責任などが、その方に合わない、つまり、ストレスが強い場合には、不適応症状として、吐き気やめまい、不安やパニック、不眠を伴ううつ症状などが生じます。

上記の適応障害は、環境の要因と、その方の個体側の要因(例えば、生まれつき、内向的性格や対人恐怖的な不安症傾向、あるいは、悲観的な感じ方をしやすい方など)の相互作用により生じます。

適応障害が長引きますと、うつ病に移行しますので、なるべく早く受診されて、必要時には、置かれた環境から、距離を取り、つまり、休職や休学、里帰りや別居なとで、ゆっくり休養することが大切です。

休みながら、適応障害に至った要因を、治療者とのカウンセリングで振り返りながら、自分に合った環境や生活の条件を探します。また、少しずつ、新たな環境への適応に必要なリハビリテーション、例えば散歩や図書館通い、ジムなどの利用を経て、復帰訓練をしていき、自信と自己肯定感を取り戻すことが大切です。

また、適応障害を反復されていらっしゃる方は、個体側の要因の振り返りとして、内省的なカウンセリングも必要となります。

適応障害とは、強いストレスが原因で、気分や行動に変化があらわれるこころの反応のひとつです。職場や学校、家庭などでの変化・人間関係・過剰なプレッシャーなど、特定の出来事や環境のストレスがきっかけで起こります。

「うつ病」と似た症状が出ることもありますが、大きな違いは、“原因(ストレス源)”がはっきりしていて、それに対してこころが追いつかない状態であるという点です。そのため、ストレスから少し離れるだけで症状が改善することもあります。

適応障害は、はっきりとした「ストレスの原因」があることが特徴です。以下のような状況や出来事がきっかけとなることが多くあります。

家庭環境をきっかけとした適応障害は、実は少なくありません。身近すぎるからこそ、自分ではストレスだと気づきにくく、受診が遅れることもあります。「家の中で気を抜けない」「常に緊張している」という状況が続くと、心が疲弊していくのは自然な反応です。

特に10代から20代の方に多く見られます。学校という場に“適応しきれないこと”に罪悪感を抱いてしまい、周囲に相談できないまま症状が悪化するケースも少なくありません。心と体が限界を迎える前に、学校以外の居場所の存在を知ることが大切です。

職場環境によるストレスは、適応障害の中でも非常に多い原因の一つです。まじめで責任感が強い方ほど、無理を重ねて限界まで頑張ってしまう傾向があります。「働けるけど、もう行きたくない」と感じたとき、それは心からのサインです。

適応障害の「きっかけ」の大半は《家庭・学校・職場》の3つに集約されます。これは、ほとんどの人が人生の中で長時間関わる「主要な生活環境」だからです。

ただし、それ以外にも「少数派だけれど臨床的には確かにある」きっかけがいくつかあります。

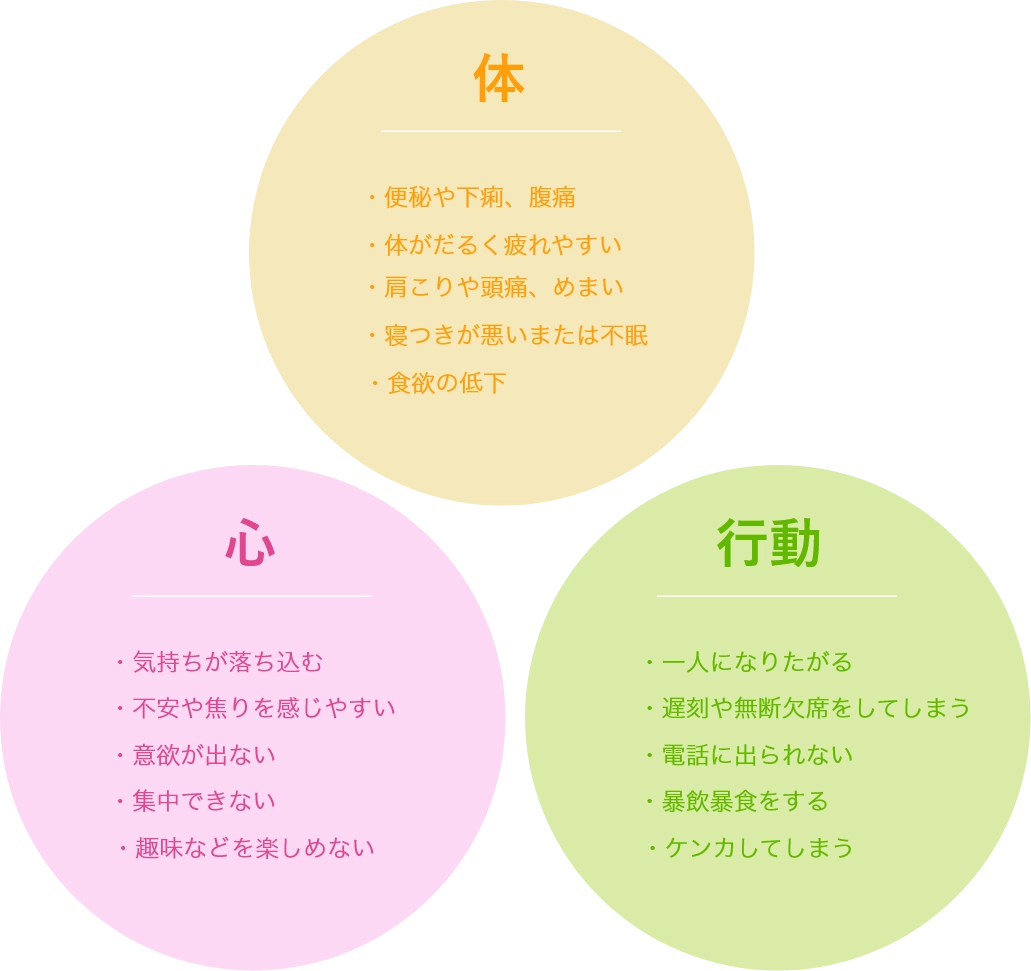

適応障害の症状は「体」「情緒」「行動」に分けられます。

仕事がストレスの原因になっている場合は、出勤する前(または職場に到着すると)上記の症状が出て困っているという方もいます。一方、仕事がない日は症状が軽快して元気に見えることも。適応障害は症状に波があるのが特徴です。

適応障害とうつ病には、原因や症状の持続期間、診断基準に違いがあります。

| 原因 | ストレスフルな状況やイベントに直面した際の適応能力の不足から発症 |

|---|---|

| 症状の 持続期間 |

ストレスの引き金となるきっかけから時間が経過したり、距離を置いたりすると、症状が改善していく |

| 診断基準 | ストレスフルな状況に直面した際の適応能力の不足に焦点を当て、その症状を診断 |

| 原因 | 神経伝達物質の不均衡や遺伝的要因など複数の要因によって引き起こされる |

|---|---|

| 症状の 持続期間 |

原因から距離を置いたり、時間が経過しても、症状が継続して普段の生活に大きな影響を与える |

| 診断基準 | 気分の低下や興味喪失などの症状によって診断 |

適応障害と診断された場合、まず考えるべきは「環境を整えること」です。ストレスの原因から少し距離を取ることで、心身の不調が和らぐケースは少なくありません。

たとえば、ある20代の女性では、普段は頭痛に悩まされていたものの、「起伏の激しい父親が単身赴任中は症状が落ち着いていた」という経過がありました。このように、原因が環境にある場合、その影響はとても明確に現れることがあります。

環境調整の第一歩は、「何が負担になっているのか」を一緒に整理することです。原因が見えてくれば、「休職や休学を検討する」「特定の人との距離を置く」など、現実的な対処方法を一緒に探ることができます。休職にあたって診断書が必要な場合も、当院で発行が可能です。

また、状況によっては医療費の軽減や就労支援につながる制度の活用も視野に入れてご案内します。「ただの休み」ではなく、「回復のための調整」として、自分を守る選択を一緒に考えていきましょう。

適応障害の治療では、「ものの受け止め方」や「考え方のクセ」に目を向ける認知行動療法がよく用いられます。これは、医師やカウンセラーとの対話を通じて、ストレスへの向き合い方を少しずつ整えていく方法です。

たとえば、ある出来事が起きたとき、どんな考えが浮かび、どんな感情や行動が生まれるか──

そうした“こころの反応パターン”を一緒に整理して、つらさを悪化させやすい思考のクセに気づき、柔軟に見直していきます。

特に、家庭や職場など環境をすぐに変えることが難しい場合には、「ストレスに振り回されすぎない自分のあり方」を育てていくことが、大きな支えになります。

適応障害では薬物療法も選択肢の一つです。様子をみて、必要だと診断した場合は薬を処方します。

ただし、薬物療法は対症療法的に行われるものであり、根本的な治療にはならないことが多いです。前提として適切な休養がとても大切です。適応障害の発症の元となったストレス源から距離を置き、十分な休息を確保することで、心と身体をリフレッシュさせながらストレスへの耐性を強化できます。

※症状の程度によっては、薬物療法が最優先となることもあります。

初診相談

お電話もしくは、メールにて、予約をお取りください。

当院は完全予約制・自費診療制です。

ご不明な点は事前にお問い合わせいただけます。

初回面談(50~90分)

現在の状態や、これまでの経過を丁寧にお聞きします。

質問にうまく答えられなくても構いません。

ご希望があれば、今後の方針や薬の選択肢についても説明します。

必要に応じて検査や処方

必要最小限の薬についてご相談する場合があります。

強くご希望がない限り、薬だけに頼る治療は行いません。

心理的ケアや生活面の調整を中心にお話しします。

2回目以降の面談(50分)

初診以降は、おおよそ2〜4週間に一度のペースで来院される方が多いです。回数や頻度はご本人の希望を尊重します。

カウンセリングでは、日々の変化、小さな気づきも大切に扱います。

治療の継続、もしくは卒業へ

心の調子が安定してきたら、通院の間隔をあけるご相談をします。治療の「卒業」も、ご自身で決めていただけます。必要があれば、いつでも戻ってきていただいて構いません。

適応障害って、どんな病気なんですか?

特定のストレスによって、気分や行動に変化が出る状態です。

急な環境変化や人間関係のストレスに、こころがうまく「適応」できず、一時的に不調になることがあります。

うつ病とはどう違うんですか?

原因が明確で、ストレスが取り除かれれば回復しやすい点が違います。

うつ病は持続的で原因が特定しづらいこともありますが、適応障害は「きっかけ」と「反応」が比較的はっきりしています。

本当に病気なんでしょうか?周囲からは甘えているだけと言われます。

それは“こころの防衛反応”です。決して甘えではありません。

心と体が「もう限界」と教えてくれている、ごく自然な反応です。早めに気づけたことは、むしろ強さです。

職場のことが原因でも、相談していいんですか?

もちろんです。

職場環境、上司との関係、過剰なプレッシャーなど、仕事由来のストレスは適応障害の大きな原因のひとつです。

適応障害になると、仕事や学校を休んでもいいんですか?

状況に応じて、「休むこと」も有効な治療になります。

必要に応じて診断書の発行も可能です。回復には「環境から離れること」も大切な選択です。

どれくらいで治るものなんでしょうか?

個人差はありますが、適切なケアがあれば比較的早く回復する方が多いです。

ストレスから距離をとり、安心できる場で話すことが、回復の第一歩です。

薬は必要になりますか?

必ずしも必要ではありません。

お話をうかがったうえで、薬に頼りすぎない方法を優先的に検討します。

必要な場合も、最小限・短期間を基本とします。

周りにバレたくありません。配慮してもらえますか?

完全予約制・個別対応のため、ご安心ください。

ご本人の許可なく、情報が漏れることはありません。

一度だけの相談でもいいですか?

はい、もちろんです。

「まず話したいだけ」「診断がつくか不安」という方も歓迎しています。

ストレスがなくなっても、ずっとつらいままのような気がします…

ストレスが解消されても、心に残った緊張や傷つきはすぐには消えません。

ゆっくり休みながら、少しずつ心の疲れをほぐしていきましょう。焦らず、順番にで大丈夫です。